책가도 – 손영주 (한미사진미술관 큐레이터)

“책(册)은 동서고금을 막론하고 동경과 욕망의 대상이었고 양식이어서, 끼니를 걸러가며 책을 구입하고 책장에

쌓여가는 책들을 바라보며 마음의 양식도 쌓여감을 자찬하며 희열을 느끼는 이들이 적지 않을 것이다.”

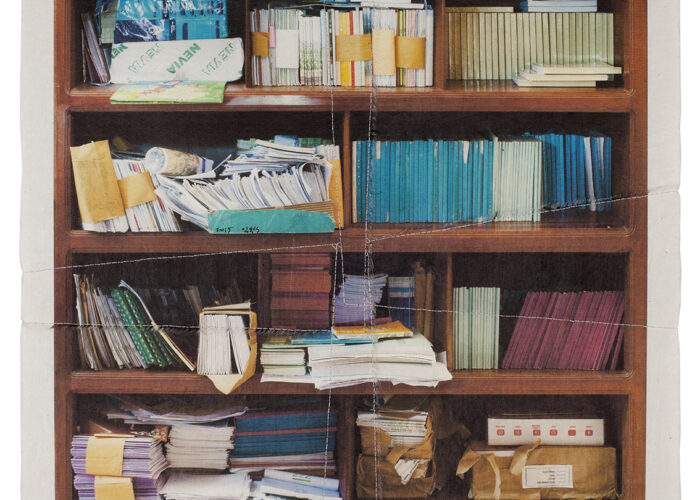

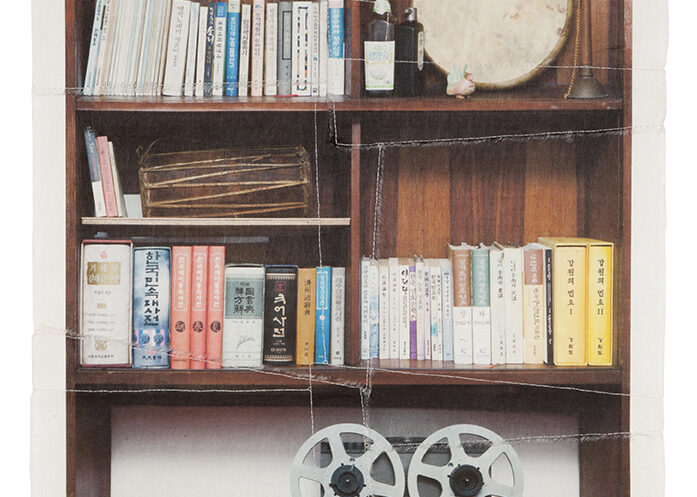

책가도 (冊架圖) 는 작가 본인의 책(册)에 대한 욕망의 표현이다. 사진가 임수식은 책을 통해서 현대 문화를 읽는다.

그가 지난 전시로 보여주었던 작업들도 책에 대한 관심에서부터 출발한다. 법정스님의 책 ‘무소유’ 한 권을 담은

사진은 잊을 수 가 없다. 임수식은 “ 책들이 가득한 책장을 만나게 되면 어김없이 숨막힘을 느낀다. 형형색색의 책들이

주인 나름의 질서대로 줄을 선 모습이라니, 소유하고 싶은 욕망이 목구멍까지 차오른다”고 말한다.

책가도 (冊架圖) 는 그것의 소유자에 대한 또 다른 형태의 Portrait 다. 임수식의 작업은 조선후기 회화의 표현양식 중

하나인 민화의 책가도 (冊架圖)* 를 사진으로 표현한다. 그의 책가도 작업은 다양한 사람들의 책장들을 촬영하는

것으로 시작한다. 책장의 생김새는 비슷하다. 하지만, 그 주인의 취향과 직업에 따라 그 속에 배열되어있는 책들은

너무나 다양하다. 또, 책장 속의 책과 문방구들, 소유자의 관심에 따라 장식되어있는 물건들은 다양한 이야기와 변화의

요소가 내제되어 훌륭한 시각적 요소를 제공한다.

작가가 말하는 책가도(冊架圖)의 가장 매력적인 부분은 특유의 원근법이다. 사실 전통 책가도의 이미지는 사진적

시각으로는 만들 수 없는 이미지이다. 그래서 작가는 해체와 재구성의 과정을 거친다. 이미지의 원근법적인 문제만의

해결을 원한다면 부분촬영에 이은 포토샵과 같은 디지털의 이기를 활용하여 극복 할 수 있겠지만, 작가는 손수

하나하나 바느질을 이용하여 엮는 방법을 선택하여 조각보의 아름다움을 책가도 에 담아낸다. 조각조각 모아져서

만들어지는 조각보처럼, 오랜 시간 한 권 한 권 모여 가득 채워진 책장처럼, 임수식의 작품들은 절대적인 시간을 함유한

각각 세상에서 하나 밖에 없는 존재로서의 가치를 가진다.

문화는 학문, 예술, 종교,·도덕, 법률, 관습 등 인간의 내적 정신활동의 복합 총체라고 할 때 임수식의 책가도 작업은

다분히 문화적이다. 각각의 책들이 해체와 재구성을 거쳐 책가도로 완성되는 것처럼 문화도 각자의 예술의 형태, 삶의

형태가 모여 바느질처럼 엮이고 어우러지는 과정을 거치며 오랜 시간을 통해 형성되며, 때론, 구체적인 책의 모습으로

형상화된다.

그래서 우리는 임수식의 사진을 통해 이 시대의 문화를 읽는다.

*조선시대의 책가도 (冊架圖)란, 18세기 후반 널리 유행한 회화의 형태로서 현학에 정진하고

글공부를 적극 권장했던 당시의 생활을 보여주는 작품들로 서가 모양의 격자 구획 안에 문방구를 비롯하여

선비의 여가와 관련된 사물들을 역원근법(逆遠近法)으로 표현한 작품들이다.

요즘 유행하는 사극을 유심히 보면, 왕이나 사대부들의 방이 책가도(冊架圖)도 채워져 있음을 발견하게 된다.

Chaekgado – Young-Joo Son (The Museum of Photography, Seoul. Curator)

“In all ages and countries, books have been an object of longing and desire; thus there are not few people

who skip a meal in order to buy books while pleasure in building intellectual nourishment looking books

of being collected more and more in bookcase.”

Chaekgado(冊架圖)* is to represent desire of Lim Soo Sik toward books. A photo artist, Lim Soo Sik read

the modern culture through books. His last exhibition also began from the interest on books. The photograph

of representing a book, ‘Nonpossession’ of BeobJeong Buddhist priest, is still remained in my mind.

Lim Soo Sik said, “Meeting with a bookcase of being full with books make me get a lump in my throat. Colorful

books are well ordered by his way, which causes strong desire for possessing them.”

Chaekgado(冊架圖) is another portrait in its owner. The work of Lim Soo Sik reconstructs the Chaekgado(冊架圖),

which is one of folk paintings in pictures of Choseon period(1392-1910), as photograph. His work for

the Chaekgado(冊架圖) begin with photographing bookcases of various people. Bookcases look like same.

However, books in bookcases are tremendously different depending on tastes and jobs of owners. Moreover,

in a bookcase, books, writing materials and ornaments which are put by taste of owner imply various

story and flexibility, which provides excellent visual elements.

For the artist, the most attractive part of the Chaekgado(冊架圖) is a peculiar perspective. In fact, the image of

traditional painting of bookcase is hard to be represented as the image of photo sight. Therefore,

artist deconstructs and reconstructs the image. If he wants to treat only perspective, he could solve the problem

of perspective by taking pictures partly and using digital technologies. However, he chooses to sew pieces of

photos and represents the Chaekgado(冊架圖) as patchwork. Like patchwork which is made by sewing

pieces, like bookcase which is filled with each book, the work of Lim Soo Sik is individually valued as only one

in the world which includes absolute time.

If culture is defined as complexity of inner mental activity such as knowledge, art, religion, ethics, laws and

custom, the Chaekgado(冊架圖) of Lim Soo Sik is sufficiently cultural. Like each book is made by deconstruction

and construction, culture has also formed by sewing pieces of arts and life together for a long time, and it is

sometimes formed as the shape of specific book.

Therefore, we read contemporary culture through photographs of Lim Soo Sik.

* Chaekgado(冊架圖) of Choseon period is a folk painting which was widely in fashion in late 18th century.

It reflects life style of Choseon period which pursued to study hard and studying was ideal life.

It shows objects related to leisure of gentlemen including writing materials in square bookcase as reverse

perspective. If we watch carefully current popular historical TV drama, rooms of a king and gentries are filled

with the Chaekgado (冊架圖).